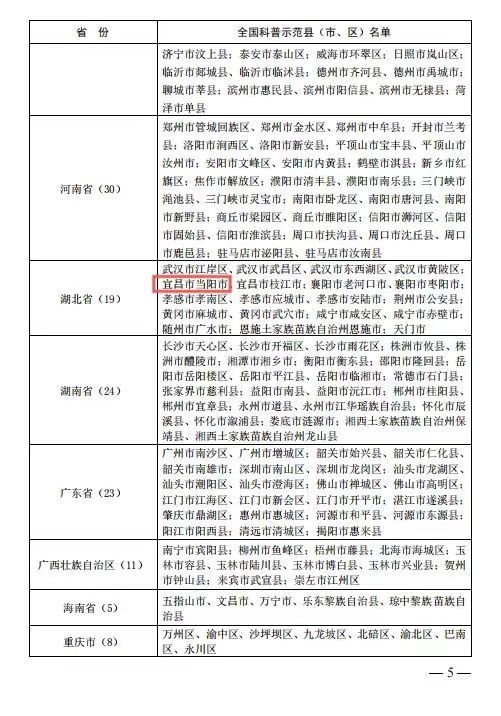

本网讯( 郑伟)1月19日,中国科协正式发文,当阳市被命名为2021-2025年度第二批全国科普示范县(市、区)。

近年来,我市全面实施《全民科学素质行动规划纲要》,大力普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法,在全市形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围,推动全市公民科学素质建设与经济社会协调发展,为加快实现“跻身全国百强县市、入选全国文明城市”提供了坚强人才基础支撑。

坚持“三个强化”高位推动,工作合力不断提升。

强化组织领导。成立分管市领导牵头、26个部门共同组成的全民科学素质工作领导小组,健全联席会议制度,定期研究部署科普工作。同时,将全民科学素质建设纳入我市《“十四五”发展规划》和《创建全国文明城市三年行动方案》,制定年度工作要点,统筹推进市民科学素质提升行动,形成建设目标明确、工作任务具体、部门协同推进的良好机制。

强化考核激励。将科普工作纳入全市年度目标管理综合考评,并制定市直单位、各镇(街道)科普工作目标考评细则,与经济社会发展同考核、同奖惩;出台《关于进一步强化人才引领支撑高质量发展的实施意见》等“1+3”人才新政,将作出突出贡献的科技工作者纳入人才奖励范围。三年来,全市累计52名科技工作者获“最美科技工作者”荣誉称号,10名科技工作者获“信义工匠”称号并奖励。

强化经费保障。科普投入逐年增长,近三年共投入472万元,人均科普经费从2019年3.49元增加至2021年的5.3元。出台《当阳市科普经费管理暂行办法》,加强对全市科普经费使用绩效评估,切实保障科普“用钱用在刀刃上”。

坚持“三个壮大”固本强基,服务能力全面增强。

壮大科普网络。健全市、镇(街道)科协为主体,社会科普组织为依托,村、企业科协和农技协为基础的科普网络。目前,市级科协独立建会,10个镇(街道)分别成立科协组织,156个村及22个社区均建立了科普服务站;建立市属学会4家、企业科协29家、农村专业技术协会9家、农技协联合会1家,实现组织网络体系全覆盖。

壮大科普队伍。推动“科普中国”平台优势资源落地应用,广泛吸纳基层“三长”、社区网格员、行业带头人等加入科普信息员队伍,全市注册“科普中国”信息员7686人,平均月活量4931人。同时,深耕志愿服务,出台《当阳市志愿服务激励嘉许办法》,积极引导科技志愿者进行网上注册,现有科技志愿者2425人,科技志愿服务队伍35支。

壮大科普阵地。投资2.5亿元新建市博物馆、市防灾减灾教育基地、淯溪民俗博物馆、电影博物馆专业性科普场馆。积极培育各类科普基地,成功打造省级特色产业科普基地2个、省级科普教育基地1个、省级科普惠民社区1个、宜昌市级科普教育基地3个。持续打造城市科普微场景10处,不断延伸科普阵地触角。投资50多万元,在16个村(社区)、20个学校、2个科普教育基地建立科普e站,联通“科普中国”资源,实现科普服务精准快捷推送,打通科普 “最后一公里”。

坚持“三个广泛”营造氛围,大科普格局逐步夯实。

广泛开展科普宣传。坚持线上线下同步发力,初步建成以电视、广播、科普大篷车等传统线下科普模式和以微信、公众号、抖音、直播等线上新媒体相结合的科普传播矩阵。2019年以来,发放《科学素质读本》《科普知识手册》20多万份(册),编印《当阳农业110》专刊等农事指南43期,各种媒体播出科普专题200余场次,宣传受众达30多万人次。

广泛开展社会服务。充分利用“科普之春”“全国科普日”等主题活动,组织机关、企事业单位、人民团体及社会组织,积极开展法援惠民生、“五老宣讲团”、安全同心、幸福“义”家、“悦读沮漳”、高素质农民培育等各类社会化科普活动及服务,着力提升全市人民科学素质。2019年以来,全市共举办主题科普活动300余场次,“人人参与、人人共享”科普工作理念逐步形成。

广泛打造科普品牌。主动承接县级地方科协深化改革试点、中国流动科技馆巡展、人文科普音乐剧巡演、院士专家企业行等活动,积极打造“科普惠民生”“板凳课堂”“科普大篷车”等科普活动品牌。其中“科普惠民生”志愿服务活动,先后被光明网、新华网、荆楚网、省科协网站、省电视台、三峡日报等媒体多次报道,并荣获2021年宜昌市新时代文明实践志愿项目大赛三等奖;《“板凳课堂”成为村民身边的“贴心课堂”》《当阳“板凳课堂”进村湾》等经验被人民日报、湖北日报、“学习强国”平台推介;2020年“科普e站进校园、进社区”活动被中国科协评为“全国科普日优秀活动”,当阳“科普大篷车”被评为“全国明星车队”。2022年11月,中国科协对当阳市科普大篷车项目予以表扬,市科协获评“筑梦·流动十年”“优秀单位”荣誉称号。

我市将以此次获评“全国科普示范市”为新的起点,始终秉持“为民创建、创建为民”工作理念,突出科普价值引领,不断加大优质科普资源供给,不断创新工作方式,积极构建品牌、平台、机制、队伍、改革、阵地“六位一体”的高质量科普服务体系,努力推动我市全民科学素质和科普工作再上新台阶。